[摘要]2017年12月12日,美国《韦氏词典》宣布,“女权主义”(feminism)被评为2017年度词汇。 2017年12月12日,美国《韦氏词典》宣布,“女权主义”(feminism)被评为2017年度词汇。而就如韦氏特约编辑皮特·索科洛夫斯基在一份声明中所指出的,没有任何一个词汇能够囊括2017一整年的新闻、事件和故事。不过,综合分析被搜索频率显著高于去年的词汇以及全年搜索量激增的情况,“女权主义”一词脱颖而出。而这一点,从2017年1月21日,美国新任总统特朗普就职后第二天在诸多城市所爆发的女性大游行(Women’s March on Washington)中就已经一览无余。

2017年,特朗普就职后第二天在诸多城市所爆发的女性大游行。视觉中国 资料 现在我们回看这一声势浩大的游行,促成其爆发的因素不仅有特朗普在外泄录音中对于女性的公然侮辱,也有对于整个即将成为美国接下来四年中执政的保守共和党的一个下马威。参与此次游行与合作的组织从女性组织艾米丽名单(Emily’s List)、同性恋者反诋毁联盟(GLAAD)到穆斯林妇女联盟(Muslim Women’s Alliance)和美国计划生育联盟(Planned Parenthood)。由此可以看到,这一游行的目的不仅仅只是为了女性权益,并且企图通过这一行为来提醒政府,在这个政治风气日渐右转的时刻,对于那些一直以来被忽视、被不平等对待的边缘人群的权益,依旧不容忽视,也不可随意践踏。就如游行组织者所说:“任何游行活动的目标之一都是去启发和激励人们做更多的事情。”而在女权以及其他少数族群权利运动已经有一个世纪之久的西方诸国,在这个关节点,表明这一点也有着十分重要的意涵。 伴随着年初女性大游行而一起诞生的诸多影视作品,也成为表达观点和姿态的平台。于是我们在2017年便看到了众多涉及女性、同志以及其他少数族群的电视剧与电影。本文便希望结合这一年所发生的相关事件以及对几部主要影视作品的讨论,对过去的2017年做一个简略的回顾,并通过这一有限的窥镜来看看我们如今身处何处。 一

美剧《使女的故事》 根据加拿大著名作家玛格丽特·阿特伍德同名小说所改编的美剧《使女的故事》应该是2017年最吸引人、引起最多讨论的作品。既是因为阿特伍德这一故事本身所具有的震撼性,也因为在这个故事中所表现的一切对于女性的侮辱、迫害和虐待,就如阿特伍德在多年前的采访中所指出的,都是历史中曾真实存在发生过的。人们对于它的不安也便来自于这个写于上世纪末的故事,竟然好似寓言般展现着当下的现状,虽然现实远远还未达到故事中的耸人听闻地步,但人们所担心的难道不也正如这个故事开始时所展现的——转变就是从那些小小的变故开始,从一些不起眼的禁止开始。 这样一个“开始”故事,让人们想到20世纪后期历史学家对于希特勒纳粹主义崛起的反思,即希特勒正是在文明西方的嬉笑和蔑视中崛起的。就如众多涉及未来的科幻小说(虽然阿特伍德这部书并非典型的科幻小说),阿特伍德对她从各个历史时期所收集到的这些史实的集中展现,让人们感到一种迎面而来的真实感,从而形成巨大的紧张与压迫力。 因此,当这部于4月上映的美剧开始向人们展现历史与现实会是多么轻而易举反复之时,1月在美国各大城市爆发的女性大游行依旧历历在目,并且如今坐在白宫椭圆办公室里的那个男人对于女性的侮辱言论,都由此被进一步放大而引起观者心理上的震撼。《使女的故事》是这一年中对于女性以及少数族群不幸的最直接,也是最极致的展现。它的故事并非小打小闹,而是以一种真实的极权下的残忍和严酷向观众展现着当权力肆虐,不受控制之时,恶魔就已经躲在暗处蠢蠢欲动了。 而对于这里所提及的“权力”,在男女两性中显然落在男性一边,在异性恋与同性恋中,自然落在前者,而在西方的主流白人基督教与移民的穆斯林群体中,答案依旧是前者。这似乎是一个令人沮丧的二元世界,即总会因为存在“我”而必然出现一个“他者”。而对于这一“他者”,我们从西方传统的哲学史中看到的主流意象,往往都是危险而需要防备的(萨特的“他人即地狱”),甚至必须予以消灭之。而这便是西方形而上学思想中占据核心地位的二元论。

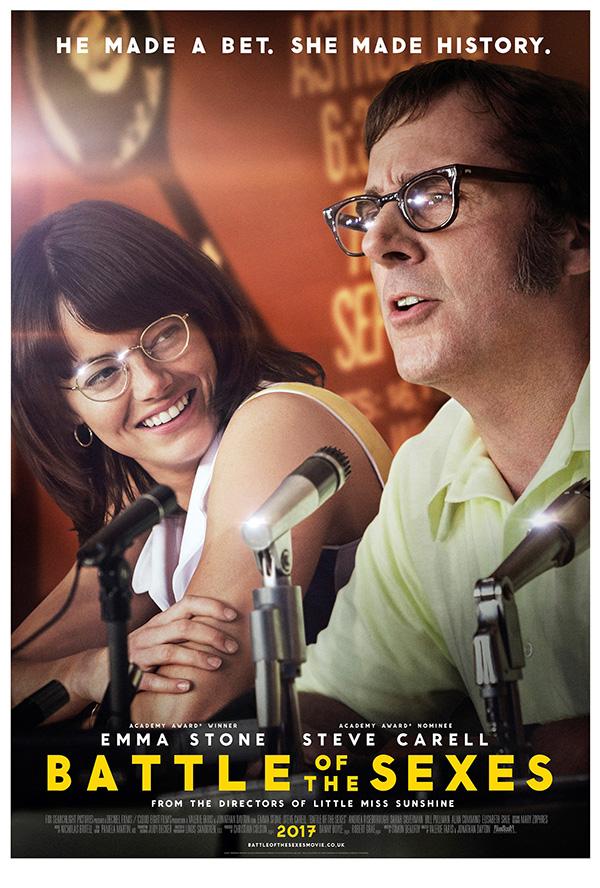

电影《性别之战》 9月,根据1973年女性网球选手比利·简·金真实故事所改编的电影《性别之战》中,这一男女二元对立被其中那位十分浮夸且男权中心的网球手鲍比·里格斯发挥到极致。有趣的是,这个故事发生的时代背景正是西方第二波女权运动兴起之时。在这一波女权运动中,女性把目光从第一代女权主义者对于教育和选票上移开,直接攻击那些由男性建构,为了维护他们统治权力的政治体制与社会结构。就如布尔迪厄所指出的,这一结构本身既能巩固其核心的意识形态,同时也具有再生产的功能,由此便能达到对自身自然化和普适化的创造以及对于这一建构过程的掩盖。 在《性别之战》中,里格斯对于女性以及女性网球选手的言论完全是典型的男权社会体制的产物,即认为女性从生理上便是低人一等的。这一对于女性的建构,我们可以追溯到柏拉图与亚里士多德。而随着19世纪医学、生物科学以及心理学的确立和进一步发展,不仅仅只有那些性少数群体,就连女性也被从生物学这一角度宣判为是难以比肩男性的。因此里格斯不遗余力地发挥着产生于19世纪的女性观念,即女性的世界是家庭,是厨房;她们因为缺少或是没有能力像男性一样运用理性,而不能参与公共空间的讨论;又因为女性是感性、敏感且脆弱的,因而无法承受在体育运动中所产生的压力……虽然里格斯本人是跳梁小丑,但他对第二波女权运动所争取的一切权益毫不避讳的嘲笑,以及把有着他私人目的的网球比赛当做男女两性的较量,而让比利·简·金最终不得不接受他的挑战。 这是一个需要反复自我证明的漫长过程,就像整个女权以及(性)少数族群的权利运动一样,它无法也不可能是一劳永逸的,而是随着时代的变迁,随着某些具体事件的产生而必须作出相应的回应。而在这些回应和反驳中,我们又总是发现自己不时地处于某种de javu(既视感)之中,因为在今日对于女性以及性少数群体的污名,在上个世纪已经发生过,并且也早已经被多次反驳过。但它并不意味着,这些言论和观念就不会在今日出现。而这也或许就是当我们听到一个总统候选人(或是如国内的一些学者、教授等知识分子)的性别观念竟然是如此陈旧而恶劣时,所感到的惊讶与愤怒。 |