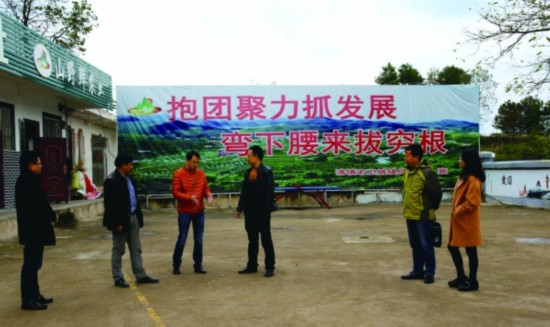

圖為當地干部群眾與市農委同志一起討論如何加快鳳山村的發展。黃菊 攝 初冬時節,寒氣襲人。雖然已進入農村的冬閑季節,但在清鎮市衛城鎮鳳山村,田野上不時可以看到村民播種、施肥忙碌的身影。村外的通組公路建設工地上,更是一番熱火朝天的繁忙景象:轟鳴的推土機不斷作業,幾十名村民有的揮鍬鏟土,有的忙著鋪碎石,有的忙著攪拌灰漿…… 眼前的情景,讓曾在鳳山村工作5年的衛城鎮副鎮長趙時明由衷感嘆:“借農村‘三變’的東風,鳳山真是舊貌變新顏。” 鳳山村變了?那麼過去的鳳山村是怎麼樣的?據趙時明介紹,離清鎮市45公裡的鳳山村地處偏遠山區,這裡山高坡陡、耕地破碎、土地貧瘠,村民辛勤勞作一年隻能解決溫飽,村民們為了生計,紛紛外出打工,這裡一度險些變成“空心村”。村支書張金榮清楚地記得,村裡耕地撂荒最多的時候有上千畝,70%的壯勞力外出打工。 對自己剛調整到鳳山村工作時當地緊張的干群關系,趙時明至今記憶猶新。上級支持村裡發展公益項目,村民往往都是當旁觀者。一次,鎮裡新建通村公路,因為要佔用村民的耕地,村民擋工堵路,工程被迫取消。“就像農村話說的,你幫他搭梁蓋屋,叫他伸手遞棵棒棒,他都不願意。”趙時明說,當時的情況讓人哭笑不得。 同時,由於一段時期村務公開不透明,個別村組干部優親厚友,造成干群關系緊張,群眾稍有不滿就四處上訪,鳳山村成了遠近聞名的“上訪村”。 為了改變鳳山村的面貌,清鎮市、衛城鎮及時加強鳳山村的農村基層組織建設,通過組織調配、民主選舉等形式,將樂於奉獻、秉公辦事、有經營頭腦的曾在外面辦過裝飾公司的張金榮同志選舉進村支“兩委”,帶領大家共同發展。 選好了發展“領頭雁”,鳳山村從此走上快速發展之路。2016年被清鎮市列為“三變”改革試點后,鳳山村的發展更是快馬加鞭。鳳山村在上級黨委政府和部門的指導幫助下,搶抓機遇、立足實際,注冊成立“一社一會兩公司”,採取改思想、改制度、改土地“三改”促“三變”模式,深化產權制度改革,盤活自然資源、存量資產、人力資本,探索出一條實現農業增效、農民增收、農村繁榮的發展致富路。 據統計,2016年,鳳山村人均純收入已從2013年的不足6500元增加到12000多元﹔耕地撂荒減少到100多畝﹔村集體經濟積累達到20萬元,2017年預計可達50萬元﹔村民有事不再選擇上訪,而是主動要求村支“兩委”協調解決。如今,鳳山村已成為清鎮市農村“三變”改革的示范村。 從“上訪村”到和諧村,從后進村到“后勁村”,回首來時路,正在發生翻天覆地變化的鳳山村,有許多經驗值得總結。鳳山人因地制宜、勇於創新的改革實踐,為如何加快推進農村“三變”改革帶來了啟示。 啟示一: 選好發展“領頭雁” 基層堡壘強,戰斗力、凝聚力就強,才能帶領群眾致富,“三變”改革的步伐才能既快又穩。 農村工作有句俗話:村看村,戶看戶,群眾看干部。鳳山村過去落后,一個重要的原因是村支“兩委”戰斗力不強、缺乏凝聚力和帶領群眾脫貧致富的能力。 當趙時明、張金榮等人進入村支“兩委”以后,鳳山村的發展開始步入正軌。曾在外打拼多年的張金榮,多次組織村民、村干部到鄰近的修文縣谷堡獼猴桃基地、全省“三變”改革的典型六盤水、安順市塘約村等地學習取經,讓大家見世面、轉觀念,並在此基礎上因地制宜調整發展思路。 凝聚民心,發展項目,引導村民改變“等、靠、要”的思想,這是鳳山村新一屆村支“兩委”上任后燒的“第一把火”。“家鄉要發展,等不來,要不來,要靠自己努力爭取來。”村民大會講,村民代表會講,挨家挨戶上門動員,外出參觀時講,村支“兩委”不斷引導大家更新觀念。據統計,近年來,村裡召開的大大小小的群眾會就有230多次。 思想統一了,村干部忙著搭建發展平台,四處找項目求發展。 借鑒六盤水、安順塘約村等地實施“三變”改革的經驗,村裡成立了“鳳山果蔬種植農民專業合作社”,村民用所承包土地入股合作社,以小組為單位承包土地發展產業,合作社及分社負責技術和生產﹔引進貴州山野鮮農業發展有限公司,山野鮮公司對產品進行質量監控、統一包裝設計,銷售到超市、直銷點、電商、合作公司,再將收入按照1:1:8的比例分給村集體、公司、合作社(村民)。 目前,鳳山村395戶農戶中,入股合作社種植蔬菜的已有254戶,入股土地1130畝﹔入股合作社種植獼猴桃、汶川李子等水果的已有108戶,入股土地3100多畝。鳳山村的農業產業發展,正在由“各自為政”的小農生產狀態向“聯手抱團”的規模化生產轉變。 到該村調研的清鎮市農業局副局長胡聲祥認為,在探索農村單家獨戶生產如何應對千變萬化的大市場方面,鳳山村已經邁出了可喜的一步。 如今,鳳山村“山上種水果、田園種蔬菜、林下養土雞”生態農業園建設已具雛形。下一步,鳳山村將圍繞努力實現生態農業園、休閑農業園、觀光農業園“三園”合一的建設目標,爭取項目實現組組通硬化路,改造建設農家樂客棧,后勁十足、生機勃勃的新鳳山將呈現在人們面前。 啟示二: 干字當頭,“執行力”是保障 村干部怎麼干,老百姓都看在眼裡,記在心上,能干敢干真干的干部才會得到老百姓的擁護,才能推動各項事業的發展。 在採訪中,我們聽說了這樣一件事情。2016年3月,張金榮帶著鳳山村村組干部和村民代表去安順市塘約村考察學習,看到“三變”為塘約帶來的巨大變化后,大家心情十分激動。當天晚上,在回村的路上,幾個村干部商量:“回去馬上開會,討論如何學塘約搞‘三變’。” 回到村裡天已黑,正逢村裡停電,有人提出,會議改天再開。“不行,今天誰也不能走,一定要把問題討論出結果。我們不能搞那種‘參觀時激動,回來后不動’的事情。”張金榮的態度很堅決。 借著蠟燭的亮光,大家圍坐在一起,就“怎麼學塘約”展開熱烈討論。最后,一致意見達成:干,在全村開展“三變”改革。張金榮至今十分滿意那天的工作效率:“如果不是當天趁熱打鐵的討論,堅定大家‘三變’改革的信心,鳳山村的發展不會這麼快。” 採訪中,趙時明和張金榮等鎮村干部談到,一個地方的發展,首要的是發動群眾,做通群眾的思想工作。為此,他們一度被稱為“方便面”干部。在組織動員群眾參與鳳山村的改革和建設之初,趙時明和張金榮除了到鎮上開會,幾乎每天都在村民組開小組會,挨戶走訪村民。在近半年的時間裡,辦公室幾乎成了趙時明和張金榮的“家”,忙過了吃飯時間,來碗方便面了事﹔加班晚了,毯子往沙發上一鋪,就住在辦公室。張金榮坦言:“雖然現在吃方便面的時候越來越少,但我一看到‘康師傅’的包裝箱就覺得發膩。” 他們認為,現在農村發展好的典型很多,隻要找准了切合實際的模式,關鍵就要實干,要看村組干部的執行力。“否則,再多的規劃、計劃都是空話,終究是紙上談兵。”張金榮說。 在鳳山村,一戶村民最開始對參與“三變”改革心存顧慮,干部“厚著臉皮”先后13次登門,鼓勵村民破除“等、靠、要”的消極思想,大膽邁步增收新路子,終於使這戶村民參加到“三變”改革中。 啟示三: 發展手段要與時代同步 與時俱進,與時代同步,與世界聯通,才能讓改革和發展找到正確的方向和路徑。 “如果你們今天不來,我都要去貴州遠東誠信管理有限公司,找他們談關於區塊鏈合作的事情了。”採訪中,張金榮的一句話讓人對他刮目相看。 原來,在實施“三變”改革的過程中,村民的土地流轉、資金發放等數據都需要記錄,紙質版效率低、易出錯、難保存的問題,一直困擾著張金榮。 |