改革开放以来,计划生育国策的实行,伴随的是家庭生育数量的严格控制和“生男生女一个样”的宣传。中国社会重男轻女的传统思想是否因此而迅速改变?中国女性的经济、社会、政治地位是上升了还是下降了?女性的权益是否得到了更好的保障?家庭中和社会上对女性的性别歧视是否有所减弱?

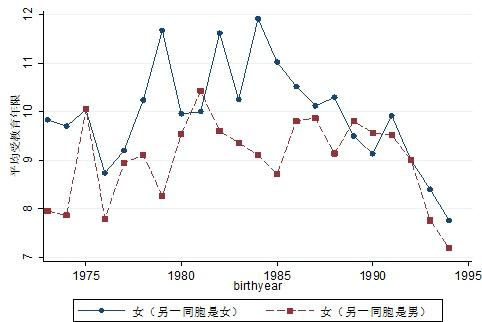

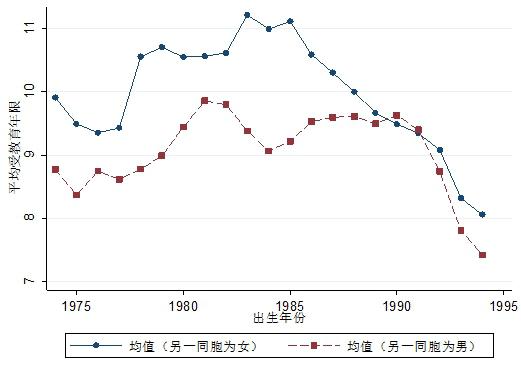

图2是对图1数据的三年移动平均结果,我们发现两组女性的平均受教育年限差异更为明显。从描述性统计上看,有兄弟和没有兄弟的二孩女平均受教育年限存在明显差异。值得注意的是,由于调查时90后的年纪尚小,许多尚在上学,未完成教育,故其平均受教育年限较低。

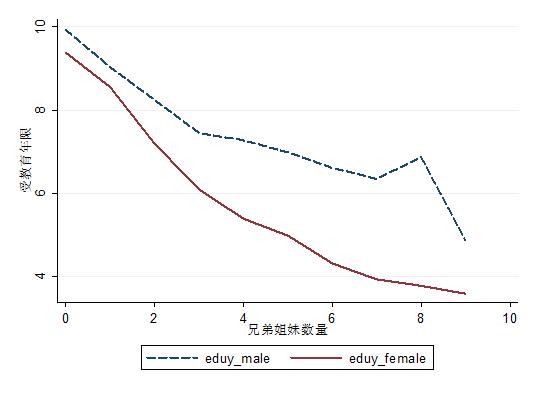

简单的描述性统计结果似乎拒绝了教育领域“重男轻女”不再的研究假说。在此基础之上,该论文对女性的教育获得进行了深入的计量分析。在控制了父母受教育程度、职业和政治地位、个体的户口、民族和是否是长女、生育间隔等等因素之后,研究发现不论以受教育年限还是以是否上过高中或大学来衡量一个女性的教育获得,拥有兄弟对女性的教育获得造成了显著的负面影响。拥有兄弟降低女性平均受教育年限约0.5年。不过,性别歧视对女性教育获得的损害主要发生在的农村地区,这主要是因为城市家庭大部分是独生子女家庭,而且城市家庭收入较高,不需要在重点培养男孩还是女孩问题上做出抉择。基于严谨的实证分析结果,该研究得出了人力资本投资中的性别偏好在中国并未消失的结论。 该研究还展示了数量与质量之间的权衡(tradeoff),比如图3清晰地展示了兄弟姐妹数量与个体平均受教育年限之间的负向关系。研究的实证分析也进一步证实了兄弟姐妹数量的增加减少了个体的平均受教育年限。

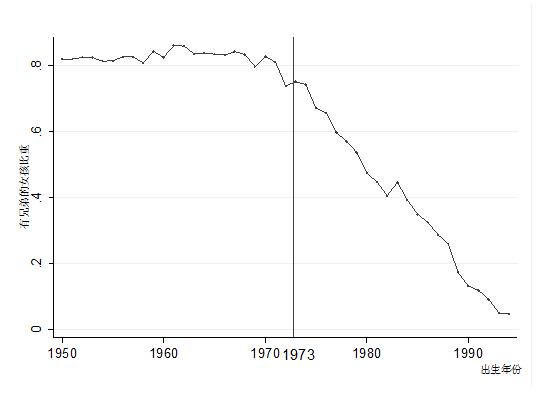

自国家提倡“一对夫妻生育一个孩子”独生子女计划生育政策以来,家庭兄弟姐妹的数量急剧减少,图4展示了从1950年到1990年代初家庭养育规模的缩小。这表明,改革开放以来,计划生育的确实现了减少家庭人口数量的目标。该研究的实证分析进一步表明一个女性的受教育程度与其兄弟姐妹的个数显著负相关,并且兄弟姐妹数量对农村家庭中的女性教育获得影响更大。

由于计划生育减少了可以生育的数量,这既降低了一个女性的兄弟姐妹个数又减少了拥有兄弟的可能性。因此,计划生育事实上减少了人力资本投资中的性别歧视,促进女性更平等地获得受教育的机会。 计划生育政策的调整是应对人口结构老龄化的重要举措。该研究的贡献是识别出人力资本投资中仍然存在“男孩偏好”。计划生育政策实施以来女性受教育程度的提高并不能表明中国社会“重男轻女”不再。因此,计划生育政策放松或取消后,“孩子数量与质量的权衡”、“性别偏好实施机会的增加”这两种机制将对女性的教育获得人力资本投资产生负面的影响。该研究还发现母亲的受教育水平将显著提高后代(不论男女)的受教育水平,因此提高女性的受教育水平还有助于提升一个社会未来的人力资本水平。因此,笔者呼吁放开生育限制后,社会仍应继续倡导和持续推进性别平等。 家庭人力资本投资中存在的性别歧视是中国家庭“男孩偏好”的体现。消除性别歧视唯有改变“重男轻女”的男孩偏好。性别偏好本身是男女经济社会地位不平等的结果。提高女性的经济社会地位的关键应该是保障女性平等地获得受教育机会和就业机会。比如,“二孩政策”实施后劳动力市场上用人单位对女性的歧视加深,严重影响了女性的就业、收入和地位,也减少了女性的教育回报。当家庭的资源受到约束时,家庭人力资本投资将选择回报更高的性别,从而进一步导致教育获得的性别不平等。新中国成立后,女性的经济和社会地位的提高很大程度上依赖于国家保障劳动力市场上的性别平等。劳动力市场上女性面临的性别歧视加深一部分源自于女性比男性更多承担生育成本、花费更多时间照料孩子和从事家务劳动。因此,一方面我们要有效禁止和减少劳动力市场上的性别歧视,另一方面也要采取措施减少乃至消除女性的生育成本。比如,国家提供免费和费用较为低廉幼托机构、强调男性在家庭中应当承担同等的家庭责任等等。这一块已经有较多的研究,也不是本研究的内容,不再赘述。 另一方面,中国家庭的男孩偏好与姓氏传承、婚嫁赡养等习俗也有关系。法律规定了男女平等,但是,男女平等不会自动实现。比如,法律规定孩子既可以随父姓也也可随母性,但是事实上随母性的孩子屈指可数。是绝大多数女性不愿意让自己的孩子随自己的姓吗?答案应该是否定的。当家族姓氏无法由女性后代传递下去时,对男孩的偏好就不会消失。男孩偏好不过反映了女性的经济社会地位偏低的现实。 [文献来源:郑筱婷,陆小慧:《有兄弟对女性是好消息吗? ——家庭人力资本投资中的性别歧视研究》,《经济学(季刊)》,2017,17(1):277-298] |

- 高品位亲民价欧诗雨内衣备受广大女性欢迎(2018-10-15)

- 上海百岁老人增至2281人:最高111岁,女性占75%(2018-10-15)

- 博真集团旗下月如意名满天下,做女性经期最忠实的守护者!(2018-10-15)

- 北京明德医院首届女性健康时尚沙龙举办(2018-10-15)

- 拯救陪读妈妈:重回女性多彩独立人生(2018-10-15)

- 福建泉州百岁老人404人 女性百岁老人比率高达87.87%(2018-10-15)