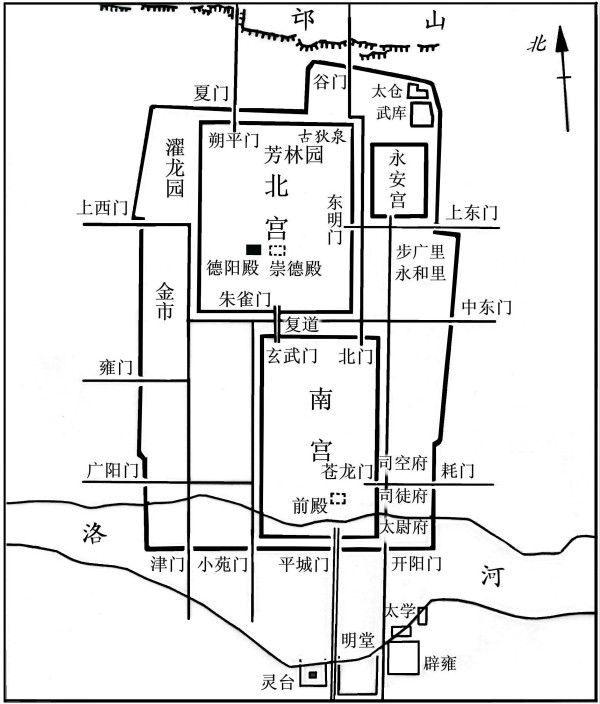

近两千年前,大学者班固曾在《东都赋》中如此感慨:“增周旧,修洛邑,扇巍巍,显翼翼。光汉京于诸夏,总八方而为之极。是以皇城之内,宫室光明,阙庭神丽,奢不可逾,俭不能侈。”([梁]萧统编、[唐]李善注:《文选》卷一《东都赋》,中华书局,1977年,第32页)他以一代良史的气概和笔调,精细地铺陈出当时国都无与伦比的荣耀。班固笔下的雒阳城在岁月的长河里流传下来,伴随着这座城市涌现出的风流人物,走过一朝又一朝的兴衰荣辱,在世世代代的人们心中积淀,交织成瑰梦,至今都吸引着我们去回溯她曾作为汉魏故都的点点滴滴。 雒阳城内面积广大的南、北宫,均为包含若干宫殿的建筑群,附近有衙署、仓库及其他小型宫苑等。汉末《古诗十九首》里的“两宫遥相望,双阙百余尺”,指的便是南、北宫。两宫的地位发生过转移,最早以南宫为重。公元25年,光武帝刘秀称帝并定都雒阳,便居住在南宫却非殿;14年后,南宫前殿建成,遂以前殿为正殿。南宫在整个东汉时期均为皇帝受群臣朝贺议政、国家举行重大仪式的地方。而汉明帝永平三年(60年)至永平八年(65年),修建北宫及诸衙署。建成后,重心渐移北宫,其中天子临朝及宴飨朝仪的德阳殿、百官朝会殿、引见群臣的宜明殿、东宫承光宫等,每一处都对国家命脉有着重大影响力。中央衙署分布在南、北宫外。北宫的东北方向,设置有皇家粮仓——太仓、武器库——武库;南宫的东南,则有最高行政机构,即太尉府、司空府及司徒府。雒阳城共计24条大街,南宫的西北有雒阳三大工商业区之一的金市,城内东部还分布着社会上层人士的住宅,如步广里、永和里等。(桑永夫:《汉魏洛阳故城编年史》,中州古籍出版社,2013年,第160—164页) 章帝时期的梁鸿——那著名的“举案齐眉”之典便出于他与夫人孟光——曾经路过雒阳,登临城北邙山南望,目睹都城胜景,触景生情,作了一首《五噫歌》,(逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,2013年,第166页)以抒发心中感慨之情: 陟彼北芒兮,噫! 顾览帝京兮,噫! 宫阙崔嵬兮,噫! 民之劬劳兮,噫! 辽辽未央兮,噫! 东汉末年的董卓之乱,将雒阳城焚毁殆尽,仅存残垣断壁。后来曹魏文帝曹丕复建洛阳宫,采用单一宫制,于东汉北宫旧址上营建。魏明帝曹叡在魏文帝营建的基础上大规模兴建宫殿区,恢复了皇都气派。汉魏洛阳故城遗址位于今天洛龙区、孟津县及偃师市三地交界之处,站在310国道高架桥上可以远眺一片广袤的田野,其中一座宽大的白色大棚出现于地平线上,那是正在进行考古发掘的宫城遗址(图2)。据说目前已发掘了太极殿、太极东堂等遗址。太极殿始建于三国曹魏时期,北魏重建,北周改建。遥想当年,“洛中何郁郁,冠带自相索。长衢罗夹巷,王侯多第宅。”(《汉诗》卷一二《古诗》,载逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,第329页)而今那故都的金碧历经了沧桑,悉数在历史的波涛起伏中影影绰绰地逃遁流逝,化作一片空影寂寂的平坦麦田,无言地昭示着冥冥中的兴亡。

南郊太学 如果说雒阳城内的规划,重在烘托政治的威仪肃穆;那么城南则成为礼制、科技与文化教育的渊薮。雒阳城南,建有祭祖、祭社、祭天的明堂、辟雍与灵台,称为“三雍”。其中,灵台是用于观测天象、以正律历的高台建筑,从东汉中元元年(56年)建成开始,使用至4世纪初,对古代的天文事业发挥过重大作用。据考古勘查,东汉灵台遗址整个范围达4万余平方米。这座目前我国发现最早的天文观测台遗址,位于今偃师市佃庄镇岗上村与大郊寨之间,如今只剩下一座巨大的夯土台。东汉著名的科学家张衡就曾在元初二年至永宁元年(115—120年)、永建元年至阳嘉二年(126—133年),先后两次任职太史令,主持了灵台的天象观测及研究。(桑永夫:《汉魏洛阳故城编年史》,第59—63页) 雒阳城南郊还有太学,位于今偃师佃庄镇太学村西北,洛河南岸。据考古发掘,遗址南北长220余米,东西宽160余米,四周有墙,各设一门;遗址内有大面积的夯土建筑基址,内有一排排呈东西向或南北向的长方形房基。太学是自西汉武帝独尊儒术以来我国古代官方的最高学府,始创于武帝建元五年(前135年),而东汉太学则起于光武帝建武五年(29年)。东汉太学贯穿了本朝近两百年的历史,曾经由顺帝诏修后,规模宏大,太学生最多可达3万余人。灵帝熹平年间(172—178年),树立由蔡邕等学者以隶书体刊刻的熹平石经。直到东汉末年董卓入洛,太学被毁于战火。但曹魏、西晋、北魏皆在原址复修太学,曹魏时期亦刻石经,却难以再现东汉的盛况。西晋太学因永嘉之乱被毁,北魏复修,终因高欢执政后将洛阳太学的石经迁往邺都而损失过半,走向彻底的消亡,即使后世学者用力甚勤,四处搜寻石经,也不过是残余之物,让人心痛。如今除了太学遗址,我们只能从留存下来的汉魏石经残块上,去想象昔日诗书斯文的盛景。中国社会科学院考古研究所、故宫博物院、中国国家博物馆(图3)、洛阳博物馆等文博考古机构皆收藏有汉魏石经残块。(桑永夫:《汉魏洛阳故城编年史》,第39—43页) |