今年7至9月,国家文物局水下考古中心在大连庄河海域发现了124年前黄海海战中沉没的北洋海军“经远”号巡洋舰,由此围绕着这场惨烈的大海战和“经远”舰的话题再次成为了媒体的热点。在各种纷杂的声音中,有一种论点尤其夺人耳目——知名海军史专家陈悦先生曾于2014年在《国家人文历史》杂志上撰文,阐述了其“通过兵棋推演”而得出的一个观点:“经远”舰并不是被日军直接击沉的,而是在“船行无主”的情况下挣扎航行到庄河海域,自行撞滩而沉的,进而得出了“日本海军在黄海大东沟海战中,实际并没有直接击沉任何一艘中国军舰”的新颖论点。随着时间的发酵,这一观点已经影响了许多近代史爱好者,并在今年“经远”舰被发现的时刻重出江湖。 巧合的是,笔者就是2014年那次“兵棋推演”的亲身参与者,而且还是推演剧本的撰稿者。其实,称那次活动为“兵棋推演”是不严谨的,至多只能称为一次“兵棋复盘”。说得通俗些,就是按照笔者整理的黄海海战时间轴,用小比例船模再现黄海海战的各舰运动情况。但是,一方面黄海海战过程本来就极其混乱,各方记载也多有语焉不详甚至自相矛盾之处,笔者曾费尽心机搜集各种史料,撰写过一篇《大东沟海战航迹考》的论文,如今看来也是多有错漏。另一方面,当时推演的场地也仅限于一张大桌,完全不足以描绘黄海海战的广阔战场范围,因此,即使说是“复盘”,2014年的那次活动都有着太多的不足。因此在复盘的中期便有了许多混乱与争论,也就远不可能达到通过“推演”得到什么新发现的程度。 但是在复盘到“经远”舰沉没的时候,陈悦先生却突然向在场的众人阐述了他的以上观点。如前所述,在一片混乱中陈先生突然冒出这一新颖论点显然不可能是通过推演所得,而是早有此念,“有备而来”。无论如何,陈先生的观点得到了在场一些参与者的附和。此后,陈先生将他“通过推演得到”的论点加以整理,形成了我们后来看到的《国家人文历史》上的雄文。 笔者在此想要质疑的,并非陈悦先生形成以上论点的过程,也非“日本海军在黄海大东沟海战中,实际并没有直接击沉任何一艘中国军舰”这一论调(如此所说,那么“致远”、“超勇”都是自沉的了?),笔者存有疑问者,恰在“经远”是否是被日军直接击沉这一问题上。 陈悦先生文中的论点主要是四点:一、“经远”舰沉没位置距离主战场接近30海里,日本第一游击队极限航速15海里,要追及“经远”需要近2个小时,而根据日军战报,这一过程只有1个半小时左右,也就是说,日军要赶到经远沉没的位置实为不可能。二、日军本队于5点45分挂出要求第一游击队回航的信号,如果第一游击队在庄河附近,根本不可能观察得到本队信号。三、坪井航三、河原要一等因为“吹牛”击沉经远而影响了仕途,东乡平八郞、上村彦之丞“含糊其辞”而得到了高升。四、日军在“吉野”舰上拍下的战地写真“距离‘经远’尚远”,说明日军没有看到“经远”沉没的景象。下文笔者就将对此一一辨析。

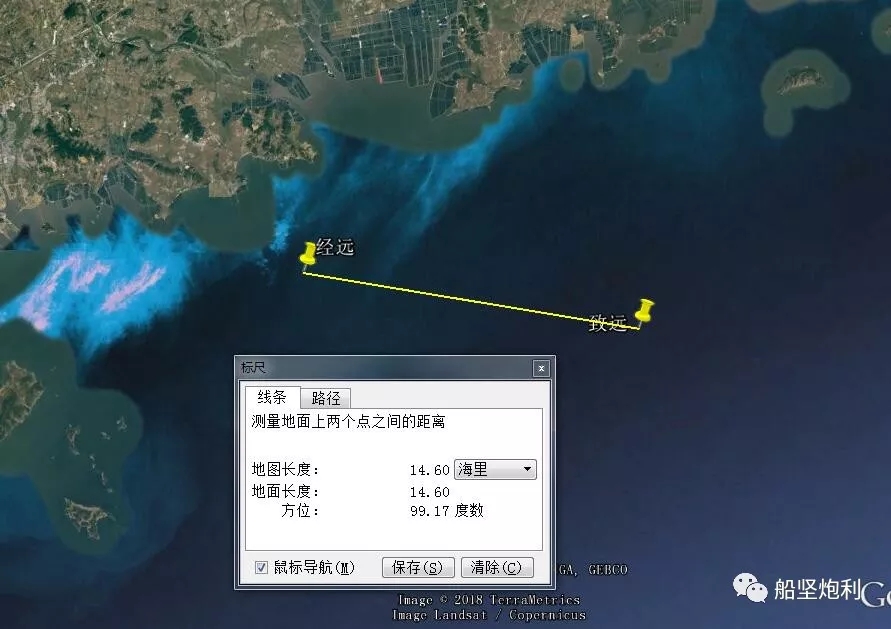

根据水下考古成果定位的“致远”、“经远”沉没坐标点,二者距离仅14.6海里 一、“经远”沉没位置距离主战场接近30海里,日军无法追及。陈先生言之凿凿称“经远”舰沉没位置距离主战场将近30海里,却不知陈先生所指“主战场”的位置在哪里?黄海海战发生在黄海北部大鹿岛西南海域的记载屡见不鲜,笔者无须在此逐条罗列,仅须举出最为明确可信的考古发现证据即可:2014至2016年,中国水下考古中心在大鹿岛西南海域发现了黄海海战中沉没的“致远”舰残骸。“致远”沉没位置与日军原始记录相去不远,为东经123度3X分XX秒,北纬39度3X分XX秒,而“经远”沉没在庄河外海老人石附近,位置为东经123度1X分XX秒,北纬39度3X分XX秒,二者实际位置相距仅14.6海里,只有陈先生所说“30海里”的不到一半!“致远”舰沉没在主战场上想必所有甲午史研究者均无异议,难道陈先生是考证出了“致远”舰“并非在主战场上沉没”,或是“致远”是在向西“撤逃”路上沉没?如果陈先生有惊世骇俗的相关发现,笔者愿洗耳恭听。 如上所说,“经远”沉没位置距离主战场仅有14.6海里,以第一游击队的航速(最高14节)1个多小时即可驶到,因此我们看到在日军的记录中,“致远”舰沉没后第一游击队即以全速力向西追击“济远”、“广甲”、“靖远”、“来远”、“经远”等舰。“致远”舰沉没于下午3点34分,“吉野”于4点48分开始在3300米距离上射击“经远”,这期间相差1小时14分钟,恰好与笔者上面的推论完全吻合。 因此,事实上完全不存在陈悦先生所称“日军要赶到经远沉没的位置不可能”的情况,陈先生的第一个论点无法成立。 二、本队在下午5时45分挂出命令第一游击队归航的信号,因为距离太远不可能被观察到。下午5点30左右击沉“经远”后,第一游击队便向东回航,一开始驶向大鹿岛方向,准备攻击“靖远”、“来远”,至5点45分接到本队发出的信号,我们需要分析的是此时第一游击队与本队之间的距离。前文已经说明,“经远”沉没位置距离主战场约14.6海里(27000多米),第一游击队从该处返航15分钟(5点30分至5点45分),可航行约3海里,与主战场距离缩短至11.5海里(21000多米),其实当“致远”沉没后,本队也在随“定远”、“镇远”航向西南方向,因此与第一游击队的距离又有所缩短,但即便如此,5点45分时本队与第一游击队距离应该仍然在15000米以上,如此远的距离第一游击队能看到本队的信号吗?

19世纪末海军采用的一种远距离信号,由三种不同形状的悬挂物组成 在当时的海军中,传统的信号旗受制于旗帜大小、悬挂高度、地球曲率和天气因素的影响,也就只能在最远6000至8000米的距离上发挥作用,但这并不代表当时舰队之间没有远距离通信手段,如当时国际上通行使用大型方形旗、三角旗和黑色圆球的方式传递远程信号(因为物体的形状比颜色更容易在远距离上辨认),英国海军还采用过张挂在桅杆上的鼓形信号等方式。这至少说明当时海军中不乏远距离通讯的手段。另外,当时天色将晚,在夜间通讯中也有灯号、火箭等远距离通讯方式,如黄海海战当天日军“扶桑”舰就有消耗5枚信号火箭的记录。因此我们虽然不清楚当时日军采用的是何种远距离信号,但陈悦先生一口咬定“第一游击队无法观察到本队信号”显然是不严谨的。 |